電子取引データ保存、、、

とりあえず、最低限必要

な対応について知りたい。

こんにちは、税理士の城戸です。

今回は、そんな方向けの記事です。

令和5年度税制改正(「検索要件の緩和」や「猶予措置」)を踏まえた対応について、解説します。

とりあえず、最低限必要な対応ですね。

システム導入なしでも大丈夫です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

令和6年1月1日以降の

電子取引が対象です。

売上高が5,000万円以下の場合

基準期間の売上高が「5,000万円以下」の事業者の場合には、次の対応をしたうえで、電子取引データを保存します。(基準期間とは、法人は前々事業年度、個人事業主は前々年ですね)

「事務処理規定」については、国税庁がサンプルを公開しています。

それぞれの状況に合うように、カスタマイズして作成してください。(国税庁/参考資料(各種規定等のサンプル))

また、「ダウンロードの求めに応じる」とは、調査担当者に電子取引データのコピーを提供するということ。税務調査の際にきちんと提出できるよう、電子取引データを保存しておけばOKです。

なお、保存は、PDFでも

スクリーンショットでも

OKです。

売上高が5,000万円超の場合【索引簿等を作成する方法】

基準期間の売上高が「5,000万円超」の事業者の場合には、2つの対応が考えられます。

まずは、1つ目の対応。

索引簿等を作成する方法です。

次の対応をしたうえで、電子取引データを保存します。

❹の「“日付・金額・取引先”で検索できるようにする」方法としては、例えば、索引簿を作成する方法や規則的なファイル名を付す方法などがあります。

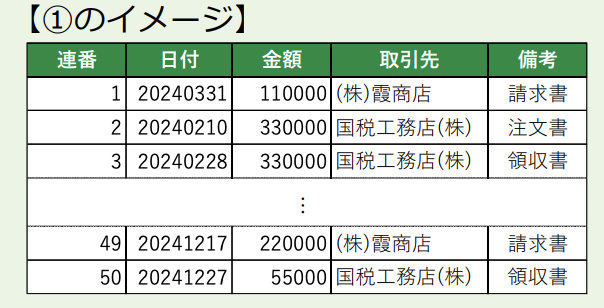

①索引簿を作成する方法

電子取引データのファイル名に連番などを付け、エクセル等で“連番・日付・金額・取引先”の情報を入力した一覧表を作成する方法です。

エクセルのフィルター機能を利用して検索し、その連番からファイルにたどり着けます。

なお、索引簿についても、国税庁がサンプルを公開しています。

ご参考に。(国税庁/参考資料(各種規定等のサンプル))

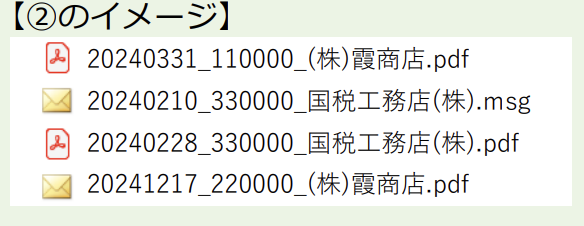

②規則的なファイル名を付す方法

ファイル名に、“日付・金額・取引先”を入力する方法です。

エクスプローラーやFinderで、検索できます。

売上高が5,000万円超の場合【プリントアウトする方法】

次に、2つ目の対応。

プリントアウトする方法です。

次の対応をしたうえで、電子取引データを保存します。

❹の「書面の提示・提出の求めに応じることができるようにする」ためには、電子取引データをプリントアウトして、日付・取引先ごとに整理しておく必要があります。

税務調査の際に提示・提出できるよう、日頃からプリントアウトをして整理しておくようにしましょう。

上記対応も難しい場合

でも、、、

今、本当に人手不足で

その対応も難しい。

そのような場合には、「猶予措置」もあります。

人手不足や資金不足等でどうしても準備が間に合わない場合は、次の対応でも問題ありませんので、ご安心を。

注意点は、電子取引データの削除はNGということ。

プリントアウトして保存したからといって、電子取引データを削除しないようにしましょう。

令和5年12月31日までの

「宥恕措置」とは異なり

ますので、ご注意を。

また、“とりあえず”の「猶予措置」です。

先ほどの対応ができるよう、少しずつ準備を進めていきましょう。

まとめ

今回は、『電子取引データ保存、最低限必要な対応は?』について解説しました。

電子取引データ保存は、システム導入なしでも大丈夫です。

まずは、対応できそうな方法から始めていきましょう。

ただ、、、いずれにしてもデータ削除はNGですので、ご注意ください。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。